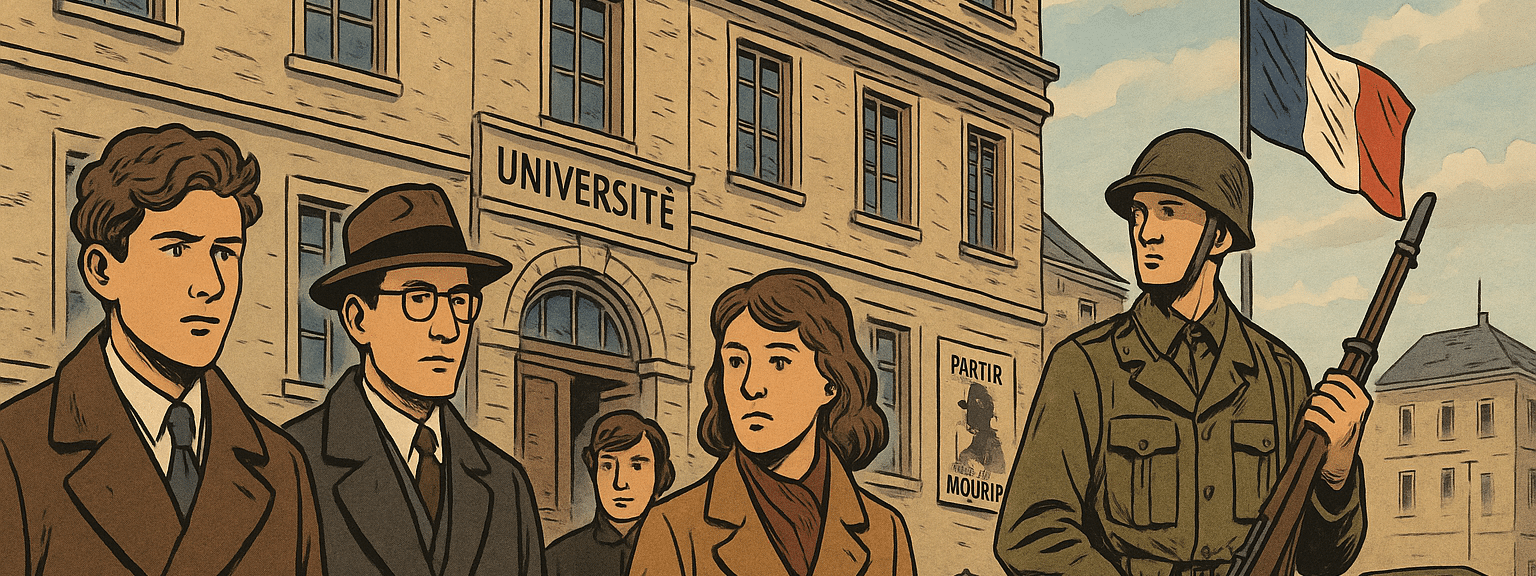

Une université fragilisée par la mobilisation

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale désorganise profondément les Facultés catholiques de Lyon. La mobilisation des professeurs et des prêtres entraîne une suspension partielle des enseignements. Pourtant, dès la rentrée de 1940, l’UCLy connaît un afflux inattendu d’étudiants : Lyon, devenue la plus grande ville de la France non occupée, attire de nombreux réfugiés et déplacés. Le séminaire universitaire est lui aussi « plein à craquer » après la démobilisation.

Relations complexes avec le régime de Vichy

Contrairement à d’autres institutions, les Facultés catholiques ne sont pas directement visées par le régime de Vichy. Le 18 novembre 1940, une délégation de l’UCLy est reçue par les autorités, et en 1942, l’Association des Fondateurs et Protecteurs de l’UCLy est même reconnue d’utilité publique.

Certains professeurs, comme Félix Garcin et Emmanuel Gounot (qui se distinguera en défendant Emmanuel Mounier, fondateur de la revue Esprit, lors de son incarcération à Lyon), acceptent des responsabilités officielles dans les institutions vichystes.

Mais l’université n’est pas homogène dans ses positions : d’autres enseignants s’opposent courageusement aux dérives du régime.

La résistance intellectuelle et spirituelle

En 1941, des professeurs de théologie — parmi lesquels le Père Henri de Lubac — rédigent une déclaration de protestation contre le second statut des Juifs. Intitulée Israël et la foi chrétienne, elle est publiée clandestinement en Suisse et marque un geste fort de résistance spirituelle et intellectuelle.

En 1943, la toute nouvelle collection Sources chrétiennes publie La Vie de Moïse de Grégoire de Nysse. Ce choix éditorial, hautement symbolique, manifeste à nouveau le refus des persécutions antisémites et l’attachement à la dignité de la personne humaine.

Répression et clandestinité

La répression se durcit après l’invasion de la zone libre par l’Allemagne en novembre 1942. Plusieurs enseignants et étudiants entrent dans la clandestinité pour échapper à l’arrestation ou au Service de Travail Obligatoire.

L’abbé Louis Richard (1880-1956), adjoint du supérieur du séminaire universitaire, est arrêté par la Gestapo le 5 octobre 1943 en raison de sa proximité avec les Cahiers du Témoignage chrétien. Détenu à Montluc puis à Fresnes, il est déporté en Allemagne avant de revenir en 1945.

Des professeurs comme Henri de Lubac et Gaston Ganne doivent eux aussi se cacher pour échapper aux persécutions.

Le sacrifice des étudiants

La guerre entraîne un lourd tribut pour la communauté universitaire. En 1944, plusieurs étudiants rejoignent la 1ère armée française sous le commandement du général de Lattre de Tassigny. Beaucoup participent directement aux combats de la Libération.

Au total, 38 étudiants ou anciens étudiants de l’UCLy périssent pendant le conflit, morts au combat ou en déportation. Leur mémoire demeure gravée dans l’histoire de l’Université.