Contexte politique et idéologique

La fin du XIXᵉ siècle est marquée par l’affirmation de la IIIᵉ République et par une volonté de l’État républicain de reprendre en main l’enseignement supérieur. Dans un climat de tensions entre républicains laïcs et catholiques, l’université devient un lieu stratégique : former les élites, diffuser une vision du savoir, et consolider la République.

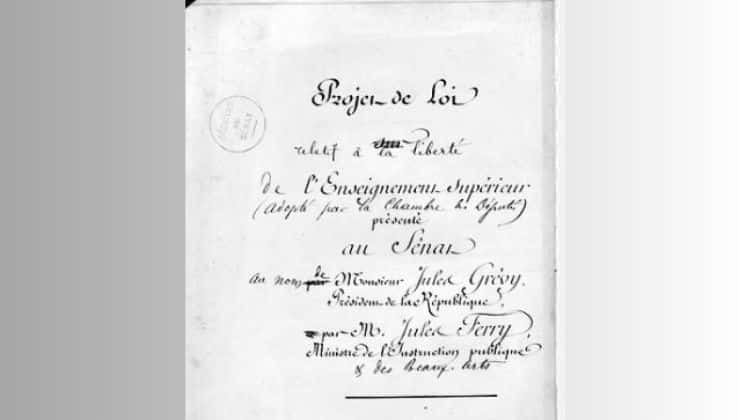

C’est dans ce contexte qu’intervient la loi du 18 mars 1880, votée sous le ministère de l’Instruction publique de Jules Ferry.

Ce que dit la loi du 18 mars 1880

La loi interdit aux congrégations religieuses non autorisées d’enseigner, et en particulier aux jésuites, qui étaient encore très actifs dans les collèges et facultés. Elle impose également que tout établissement d’enseignement supérieur privé obtienne une autorisation légale stricte pour fonctionner.

Derrière cette mesure, il y a une double volonté :

- Renforcer le monopole universitaire de l’État, en limitant la concurrence des institutions libres ;

- Affirmer la laïcité de l’enseignement supérieur, dans la continuité des politiques scolaires républicaines.

Les conséquences immédiates

- Les facultés catholiques fondées dans les années 1870 (Angers, Lille, Lyon, Paris, Toulouse) se trouvent directement fragilisées : leur existence juridique est contestée et leur avenir incertain.

- Beaucoup d’enseignants issus de congrégations doivent quitter leurs fonctions, provoquant un vide académique difficile à combler.

- Les universités privées connaissent des difficultés financières : privées de subventions publiques, elles doivent s’appuyer sur des réseaux diocésains, des dons et la mobilisation des fidèles.

- Du côté des universités d’État, la loi renforce leur position dominante, mais met aussi en lumière leurs propres faiblesses : manque de moyens, organisation centralisée, absence de liberté académique par rapport au pouvoir politique.

Les tensions et difficultés engendrées

- Pour les universités catholiques, cette loi signifie une lutte pour la survie. À Lyon, par exemple, l’UCLy doit affirmer son identité et trouver un équilibre entre fidélité à son projet chrétien et nécessité de reconnaissance académique.

- La loi ouvre une ère de méfiance réciproque entre l’État et les institutions privées d’enseignement supérieur.

- Elle crée un système universitaire dual : d’un côté, les universités d’État, renforcées mais encore en construction ; de l’autre, les universités catholiques, reconnues mais marginalisées, devant prouver leur sérieux scientifique et leur utilité sociale.

Un héritage durable

La loi du 18 mars 1880 a marqué un tournant : elle a placé l’enseignement supérieur au cœur de la bataille entre République et Église. Si elle a généré des obstacles majeurs pour les universités catholiques, elle les a aussi obligées à se structurer, à développer des filières reconnues, et à affirmer leur spécificité dans le paysage académique français.

Aujourd’hui encore, cette tension fondatrice explique en partie le statut particulier des établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), dont font partie les universités catholiques, qui continuent d’articuler exigence scientifique et projet éducatif inspiré par l’Évangile.