Exposition : 22 penseurs qui forment l'esprit

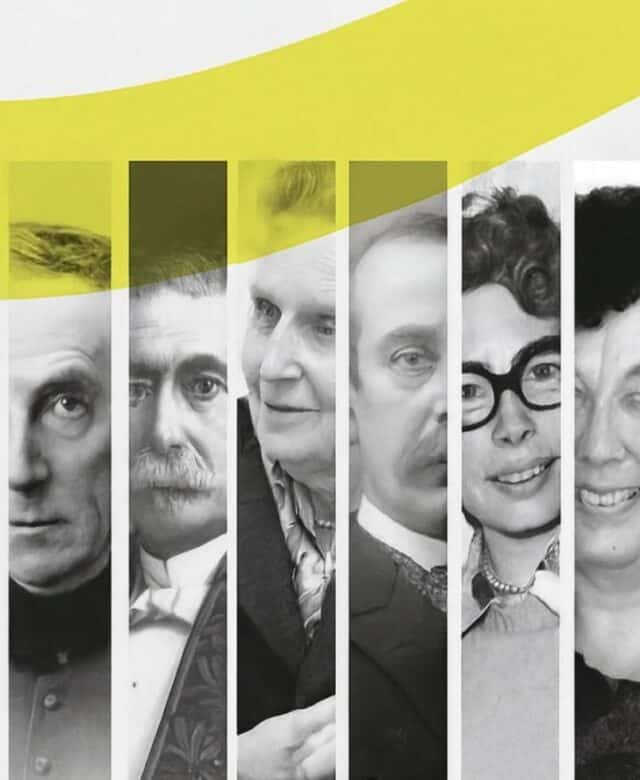

Les 150 ans de l’UCLy sont l’occasion de mettre en lumière 22 grandes figures de l’Histoire de l’université au cours de l’exposition « Former les esprits, faire grandir l’humain : portrait d’intellectuels engagés » libre d'accès sur le campus Carnot jusqu'à fin février 2026. Étudiants et professeurs, prêtres ou laïcs, Français et étrangers, hommes ou femmes... Ils nous montrent comment l'université se met à l’écoute de la société, et la vérité devient une source d’engagement.

Vie de l'établissement Recherche

mise à jour le 15 janvier 2026

UCLy

L’UCLy met à l’honneur des figures qui ont marqué la pensée contemporaine

Mais à quoi ça sert, un intellectuel ? La question est provocante, mais elle n’est pas illégitime. Si l'on en croit le cliché, nombreux sont les « intellos » à s’isoler dans une tour d’ivoire faite de connaissances absconses, sans le contact humain qui saurait les rendre utiles. Comment l’éviter ? Comment connecter le monde de la pensée avec un engagement concret, un échange fructueux avec la société ? Comment aussi rendre à la connaissance sa noblesse, à la vérité son importance dans un contexte où les faits eux-mêmes sont remis en question ? Ces interrogations sont au cœur du questionnement et du fonctionnement de l’UCLy depuis sa fondation, il y a désormais 150 ans. A l’occasion de cet anniversaire, l’université propose donc 22 réponses, 22 rencontres dans l’exposition : « Former les esprits, faire grandir l’humain : portraits d’intellectuels engagés ».

Emma Gounot

« Toute personne, quels que soient ses difficultés ou handicap, a la capacité d’évoluer et de développer, à son rythme et selon ses potentialités, un projet de vie individualisé »

Grande juriste et avocate lyonnaise, Emma Gounot a bel et bien reçu le catholicisme social en héritage ! Fille d’Emmanuel Gounot grand professeur de Droit de l’UCLy, elle se distingua vite en défendant des Résistants pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Cet héritage, elle le fit fructifier une fois devenue Doyenne de la Faculté de Droit de l’UCLy, en créant l’Institut des Sciences de la Famille, encore aujourd’hui le seul institut universitaire pluridisciplinaire consacré à la famille.

Cette exposition dresse le portrait et retrace le parcours d’une série de figures audacieuses, persévérantes et profondément humaniste de l’histoire de l’UCLy. Ils ont été étudiants, professeurs ou prêtres, hommes et femmes... Ils ont tous fréquenté l’établissement entre sa fondation en 1875 et nos jours. Leur point commun ? Tous ont choisi de ne pas se laisser enfermer dans la posture de l’universitaire isolé, pour venir au contact de la société. Tous ont cherché à apprendre non pas seulement des livres et des leçons, mais aussi du dialogue. S’intéresser à leur trajectoire, à leur travail, nous permet de questionner le rôle de l’université dans la société d’aujourd’hui.

Jean-Marie Tjibaou

« Le retour à la tradition est un mythe. Aucun peuple ne l’a jamais vécu. La recherche d’identité est devant soi, jamais en arrière. »

Figure éminente du mouvement indépendantiste Kanak en Nouvelle-Calédonie, Jean-Marie Tjibaou fut aussi un étudiant de l’UCLy entre 1968 et 1970, alors qu’il était encore prêtre. Il y suivit notamment les cours de l’Institut social, en particulier le programme « Croissance des jeunes nations ». Toujours croyant, Jean-Marie Tjibaou abandonna néanmoins la prêtrise en 1972 pour s’engager dans la défense de la culture kanake, puis dans l’action politique. Il obtint la signature des Accords de Matignon avec Michel Rocard en 1988, prévoyant un référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie après dix ans. Cette signature permit à la Nouvelle-Calédonie de sortir d’une spirale de violence, qui devait malheureusement avoir un dernier soubresaut lorsque Jean-Marie Tjibaou fut assassiné en 1989.

« Cette exposition honore quelques-unes de ces voix qui ont porté haut les valeurs du catholicisme social » explique Grégory Woimbée, Recteur de l’UCLy. Elle ne se contente donc pas de célébrer un héritage intellectuel et humaniste « elle nous invite à nous en inspirer... Cette mémoire est celle d’une histoire vivante où dialoguent foi chrétienne et raison critique, toujours à l’écoute du monde que nous habitons. Ces portraits de nos « anciens » éclairent notre cheminement dans un monde où les mutations et les crises constituent un véritable pari adressé à la pensée : le pari du vivant. »

Gutavo Gutiérrez

« Nous devons nous engager envers le monde pour nous engager envers Dieu »

Né le 8 juin 1928 à Lima Gustavo Gutiérrez-Merino Díaz débuta des études de médecine et de philosophie dans l’optique de devenir psychiatre. Engagé dans le mouvement universitaire catholique, il décida finalement de devenir prêtre à l’âge de 24 ans. Il suivit notamment des cours de théologie et de philosophie à la Faculté de Théologie de l’UCLy dans les années 50. Ordonné prêtre au Pérou, commença à développer une réflexion qui prit par la suite le nom de théologie de la libération, une pensée sociale chrétienne liant l’espérance à la dignité des personnes et à la lutte contre la pauvreté. Cette pensée a eu une très forte influence en Amérique du Sud, et en particulier pour le Pape François.

Les portraits de ces « intellectuels engagés » montrent chacun à leur façon l’attention particulière qu’ils ont porté aux signes des temps et à leurs contemporains. Chacun à leur manière, ils ont su identifier et suivre un « azimut éthique », même dans les circonstances les plus complexes. C’est bien cet impératif humaniste qui a guidé Henry de Lubac, confronté au IIIe Reich et au Régime de Vichy, vers un chemin de résistance spirituelle face à la barbarie.

Leurs parcours, caractérisés par une posture d’engagement, se déploient pour plusieurs d’entre eux au-delà des frontières de l’hexagone, révèlent l’ouverture de l’UCLy à l’interculturalité mais aussi son intérêt pour le dialogue entre les disciplines ; des questions toujours au cœur de l’Unité de Recherche de l’université, CONFLUENCE : Sciences et Humanités. « Cette unité de Recherche a 5 ans et on pourrait se dire que ce n’est pas grand-chose par rapport à 150 ans » remarque Valérie Aubourg, directrice de l’UR. « Mais avec toutes ces belles grandes figures qui nous ont précédé, la Recherche n’a pas attendu il y a 5 ans ! Je retiens cette citation de Joseph Vialatoux qui disait : la sagesse est la connaissance de ce qui fait comprendre, la recherche vise avant tout à acquérir la connaissance de ce qui fait comprendre. »

Shusaku Endô

« Le péché ce n’est pas ce qu’on croit communément, ce n’est pas de voler et de mentir, c’est, pour un homme, de marcher brutalement sur la vie d’un autre, insoucieux des blessures qu’il laisse derrière lui. »

– Silence, 1966

Peu connu en France, Shusako Endô est l’un des écrivains japonais les plus importants du XXème siècle, récompensé par le prix Akutagawa, le plus prestigieux prix littéraire japonais. Il sera également considéré pour le Prix Nobel de Littérature dans les années 90. Catholique, il réalise une partie de son cursus universitaire en Europe, et sera étudiant de la Faculté de Lettres de l’UCLy de 1950 à 1953. Ses livres dépeignent avec une grande finesse les déchirements spirituels causés par la tension entre foi chrétienne et culture nippone, et les dilemmes moraux qui en résultent. Son chef d’œuvre « Silence » a été adapté au cinéma par Martin Scorsese en 2016.

150 ans : Un travail de mémoire

De leur construction en 1831 et 1865 à leur fermeture en 2009, les prisons de Perrache ont défrayé la chronique à Lyon et défini le quartier de la Confluence pendant plus de 150 ans. Les prisons modèles du XIXème siècle sont devenues des établissements à la réputation terrible, surpeuplées et insalubres, jusqu’à leur fermeture en 2009. Préservée et transformée, Saint-Paul accueille depuis 2015 le campus de l’UCLy. Dans ce podcast, réalisé à l’occasion des 150 ans de notre université, nous revenons sur l’Histoire riche et difficile de cette « Marmite du Diable ».

Fondée en 1875, l’Université Catholique de Lyon fête ses 150 ans pendant l’année académique 2025/2026 ! Ouverte sur le monde et particulièrement attentive aux évolutions de la société, l’UCLy n’a jamais cessé de grandir, créant de nouvelles formations et de nouveaux programmes de recherche croisant compétences scientifiques et humanisme.