Un parcours ancré dans la tradition chrétienne et sociale

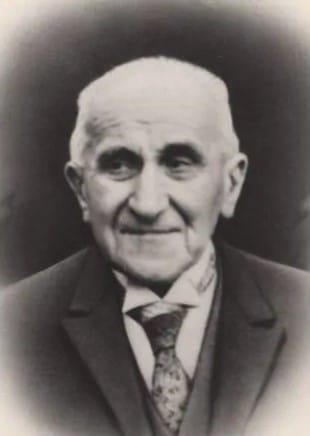

Né le 2 juillet 1880 à Grézieu-la-Varenne, dans une famille de tradition catholique, Joseph Vialatoux perdit sa mère à l’âge de cinq ans. Élève au collège des Chartreux de Lyon, il poursuivit ensuite des études de lettres, de droit et de philosophie, avant de renoncer à la carrière notariale à laquelle il était destiné.

Très tôt engagé dans le catholicisme social, il rejoignit la Chronique du Sud-Est, devenue en 1909 la Chronique sociale, dont il fut un permanent actif. Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale (1914-1919), il reprit ensuite ses activités intellectuelles et militantes, participant aux Semaines sociales de France dès 1911 et collaborant à plusieurs revues, dont Esprit, voix du mouvement personnaliste.

Un intellectuel engagé contre les totalitarismes

Philosophe profondément humaniste, Joseph Vialatoux fut l’un des premiers à dénoncer la montée des régimes totalitaires dès les années 1930. Rédacteur aux Cahiers du Témoignage chrétien et résistant pendant l’Occupation, il s’attacha à promouvoir une philosophie de la personne humaine, fondée sur la liberté, la dignité et la responsabilité.

Il occupa également des fonctions importantes dans le monde de l’éducation, notamment comme vice-président fondateur, puis président d’honneur du Syndicat de l’enseignement libre du second degré et technique de la région académique de Lyon.

Enseignant et penseur lyonnais de renom

Licencié en philosophie, Joseph Vialatoux enseigna au collège des Chartreux (1919-1956), puis aux Facultés catholiques de Lyon (1945-1960), où il transmit une pensée exigeante, conciliant foi et raison, philosophie et engagement social.

Auteur de nombreux ouvrages consacrés à Platon, Hobbes, Locke, Kant, Durkheim et Bergson, il s’intéressa aussi à la philosophie économique, considérant l’économie comme une science morale, une intuition qui anticipe la pensée d’économistes contemporains comme Amartya Sen.

Il s’éteignit à Vaugneray le 3 mars 1970, à l’âge de 89 ans. Sa pensée, marquée par une défense lucide de la laïcité authentique — distincte du laïcisme —, continue d’inspirer les philosophes, théologiens et chercheurs attachés à l’humanisation des sciences sociales.