Pierre Gardette : l’homme à l’origine de cette création

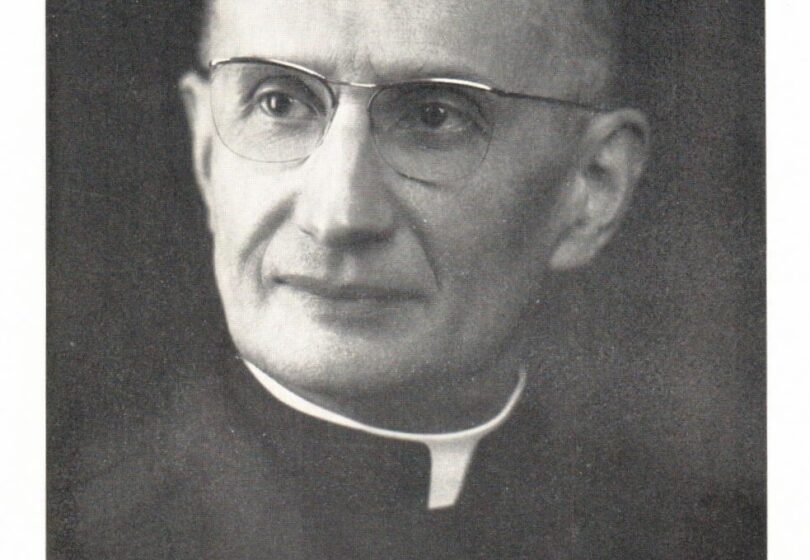

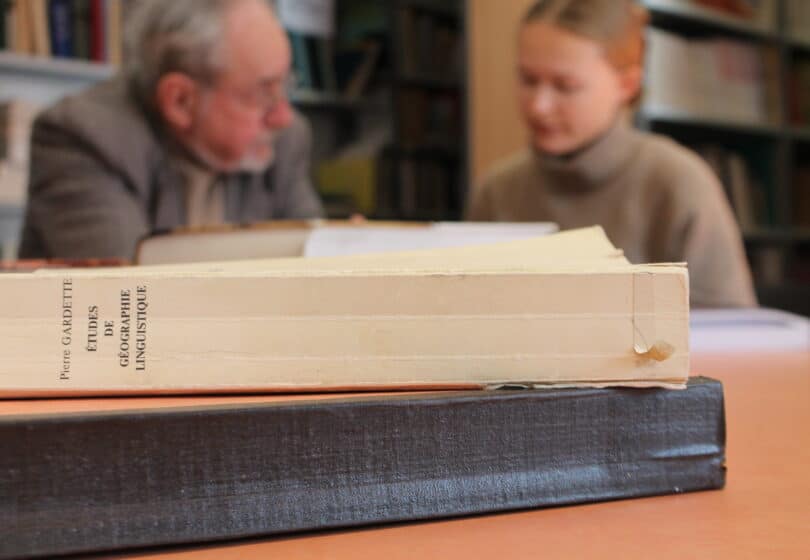

Dans les années 1940, Pierre Gardette est un dialectologue, chercheur et professeur d’université reconnu notamment pour ses thèses sur la géographie phonétique et la géographie morphologique du Forez et son intérêt pour les langues romanes. Grâce à ses études, il a redynamisé le domaine de la géographie linguistique qui était alors relativement à l’arrêt depuis une vingtaine d’années. Son œuvre scientifique s’est distinguée par la solidité de ses fondements méthodologiques. Il est reconnu que sa méthodologie concernant l’enquête dialectale est la seule qui permette de relever la véritable forme en patois telle qu’elle peut être pensée et utilisée par ses locuteurs. Pierre Gardette, en définissant la limite occidentale du francoprovençal au niveau des Monts du Forez, a fait comprendre qu’il existe des frontières entre les langues et qu’elles ont un territoire spécifique.

Une réponse à un besoin de diffusion et de sauvegarde

Par son travail, Pierre Gardette a pu contribuer à la prise de conscience de l’importance des langues régionales rhônalpines au sein de la région et à l’extérieur de ce territoire. Son investissement lui a aussi permis de constater que ces langues ont toujours possédé une grande importance pour la recherche linguistique, mais aussi historique. Pour Pierre Gardette, ces arguments faisaient de ces langues un patrimoine régional à conserver et à valoriser.

Cette conception de ces langues apparaît aujourd’hui comme visionnaire à une époque où on considérait les langues régionales comme capables de nuire à l’unité de la France.

Il est alors apparu nécessaire de fonder une structure qui permettrait d’accueillir les chercheurs intéressés par les langues romanes et de les aider dans le processus de diffusion de leurs recherches.

L’implication importante de Georges Guichard

Pour la création de ce centre de recherche et de documentation, Pierre Gardette a pu compter sur le soutien de Georges Guichard. Frère de Geoffroy Guichard, qui n’est autre que le créateur du groupe Casino, Georges Guichard et Pierre Gardette possédaient un intérêt commun pour la région du Forez. Ils se seraient connus par le biais d’une association portant sur le patrimoine forézien créée par Georges Guichard.

Georges Guichard a compris l’intérêt du projet de Pierre Gardette et a décidé de lui apporter son soutien notamment de manière financière.

Le rayonnement de l’Institut sous la direction de Pierre Gardette (1946-1973)

L’institut de Linguistique Romane a connu un rayonnement international au sein des milieux universitaires sous la direction de Pierre Gardette (1946-1973).

Il a contribué à le faire connaître par ses nombreux travaux de recherche, le lancement de projets sur les langues régionales, en accueillant le siège de La Revue de Linguistique Romane, mais aussi par son importance au sein du monde universitaire en tant que Recteur de l’Université Catholique de Lyon et directeur de recherche au CNRS.

Dans les années 1970 et 1980, l’Institut a compté plusieurs agents du CNRS parmi ses chercheurs.

La renommée de Monseigneur Gardette et de l’Institut ont permis de dépasser les frontières en accueillant des étudiants, mais aussi des chercheurs venus d’Etats situés au-delà du rideau de fer (Pologne, Roumanie et URSS notamment).

La fin de la direction de Pierre Gardette et la continuité de son œuvre

À la fin des années 1960, la santé de Pierre Gardette se détériore peu à peu. En homme prévoyant qu’il était, il prit des dispositions pour se décharger de certaines responsabilités. Cependant, sa place centrale au sein de l’Institut et l’attachement qu’il lui vouait l’encouragèrent à conserver sa fonction de directeur en commençant progressivement à préparer son départ. En 1973, au décès de Pierre Gardette, Gaston Tuaillon prit la direction de l’Institut.

Pour rendre hommage à cet homme ainsi qu’à l’ensemble de son œuvre, la Médaille d’Argent du CNRS l’année de son décès lui fut décernée. Cette décision illustre l’importance de Pierre Gardette dans le monde scientifique. Dans cette même démarche, l’Institut fut renommé en son nom quelques années après sa mort.

Au cours des années 1980, le travail des chercheurs de l’Institut a évolué :

Les locuteurs des langues régionales rhônalpines devenant de moins en moins nombreux d’année en années, les questions de sauvegarde et de transmission de ces patrimoines linguistiques sont devenues des problématiques centrales au sein de l’institut ; d’où l’importance de la constitution d’une banque de données écrites et sonores exceptionnelles.

Parallèlement, à cette période, un sujet prenait une place de plus en plus importante sur le territoire français. Il s'agissait des régionalismes de la langue française. A cette époque, de plus en plus de Français ont commencé à s’intéresser à l’histoire de leurs régions ou de leurs départements. Le milieu universitaire a, lui aussi, commencé à se questionner davantage au sujet des différentes particularités et spécificités que chaque région française possédait notamment au niveau linguistique.

C’est dans ce contexte qu’une nouvelle génération de chercheurs intéressée par les régionalismes des langues rhônalpines a intégré l’Institut Pierre Gardette. Leurs buts étaient de recenser les régionalismes notamment ceux provenant du substrat dialectal local, d’identifier et de définir des mots issus de langues romanes présents dans la langue française locale et, en définitive, montrer qu’il existe une pluralité de langues françaises. Pour cela, ces chercheurs se sont aidés de travaux effectués par leurs prédécesseurs plusieurs décennies avant que l’étude des régionalismes devienne primordiale.

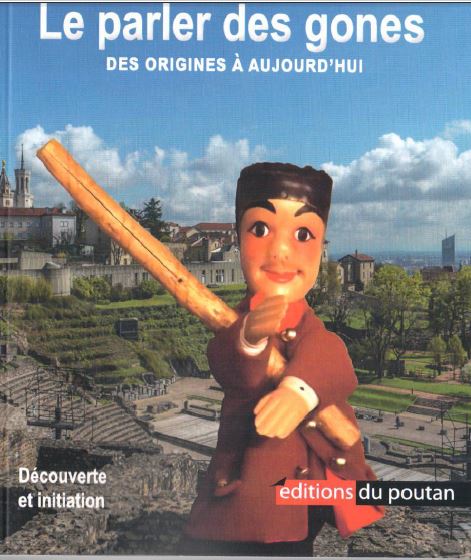

Ces études ont permis la création de dictionnaires et d’ouvrages destinés aux non-spécialistes.

Jean-Baptiste Martin a aussi réalisé plusieurs ouvrages sur le parler savoyard, lyonnais et beaujolais, ligérien, haut-ligérien et isérois.

De nos jours, les chercheurs de l’Institut Pierre Gardette sont soucieux de faire le lien entre université et société civile. Ils sont aussi heureux de constater la reconnaissance de plus en plus grande des langues rhônalpines. Cela est visible désormais au sein des institutions publiques comme le ministère de l’Education Nationale qui reconnaît le francoprovençal comme une véritable langue régionale à part entière depuis la promulgation de la loi Molac le 21 mai 2021.